我院王立国副教授在能源领域权威期刊发表自供能观测浮标的研究成果

近日,我院王立国副教授以第一作者身份在能源领域国际权威期刊《Energy Conversion and Management》(中科院SCI大类一区Top期刊,2021年影响因子11.533)发表题为“A high-efficiency wave-powered marine observation buoy: Design, analysis, and experimental tests”的研究论文,我院为论文第一单位。论文第二作者李会为我院第一届本科毕业生,2021年保送我院硕士研究生。论文第三作者姜俊川为我院2020级本科生,其学业导师和大学生创新创业训练计划项目指导教师为王立国副教授。

研究背景:

海洋观测浮标作为一种重要的海洋观测工具,在海洋预报、防灾减灾、维护国家权益、海洋科学研究等方面起到了重要的作用。然而,海洋观测浮标通常工作在远离电网的偏远海域,其长时工作能力、携载能力等受到电能供给的严重制约。现有的锂电池、太阳能电池板等电能供给方案难以满足海洋观测浮标集成更多传感器及实时观测的需求。

论文介绍:

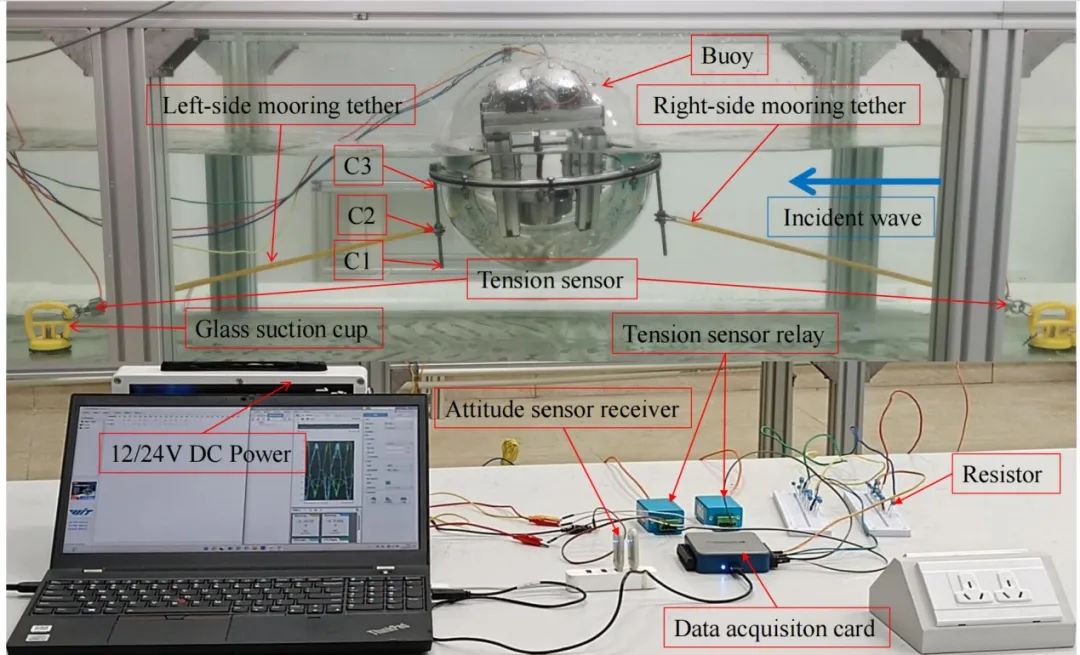

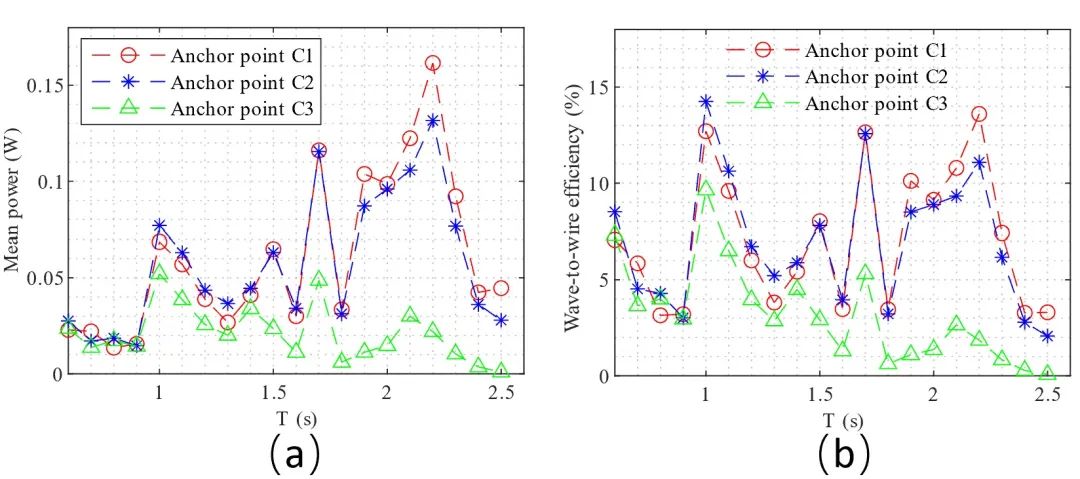

论文针对海洋观测浮标的长时能源供给难题,开展了基于波浪能的漂流浮标自供能技术研究。通过对俘能系统和能量转换系统的不断优化,最终发展了一种将漂流浮标与波致振动能量俘获系统高可靠融合的新方案,实现了波浪能的高效俘获与转换。本研究对发展的新型自供能观测浮标开展了模型实验和数值计算研究:建立了含有系泊系统、俘能系统和能量转换系统等的全耦合数学模型,研制了缩尺物理模型并进行了水槽实验(图1),探究了该新型装置在考虑系泊系统和电负载影响下的运动性能和发电性能。水槽实验结果表明,发展的新型自供能海洋观测浮标在电负载为310 Ω、波高6.0 cm、周期1.0 s的规则波下,可以得到160 mW的平均电功率,其波-电效率高达14.3%(图2)。

图1:自供能海洋观测浮标的水槽实验

图2:新型自供能观测浮标的平均电功率和波-电效率

该研究得到了国家自然科学基金委青年科学基金项目(52101342)、广东省自然科学基金面上项目(2022A1515010792)、广州市科学技术局基础与应用基础研究项目(202102021161)、中山大学“百人计划”、大学生创新创业训练计划项目的支持。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.116154