邓锐:教学要有引导、有体系、有激励

邓锐,中山大学海洋工程与技术学院副教授,获中山大学第十届教师教学竞赛工科组二等奖。

九月下旬,中山大学第十届教师教学竞赛落下帷幕,邓锐老师代表学院参赛并创造佳绩,为学院又添一彩。回首十余年的教学生涯,结合学院目前的培养目标和学科特色,邓锐老师分享了自己的教学心得感受,希望对其他奋斗在教学、科研一线的教师有所帮助。

一、国家需求激发热情

海洋工程与技术这一学科方向的显著特点之一是以国家需求为指挥棒,在国家需要尖端装备、技术力量的时候及时打造出国之重器、中流砥柱。同时,该学科又具有另一特点,即通常都以数学和力学为基础。因此,学院的课程多数都含有浓厚的数学和力学气息,导致学生在感受到数学和力学压力的同时,也容易忽略该学科的发展是为了满足国家需求这一重要目标。

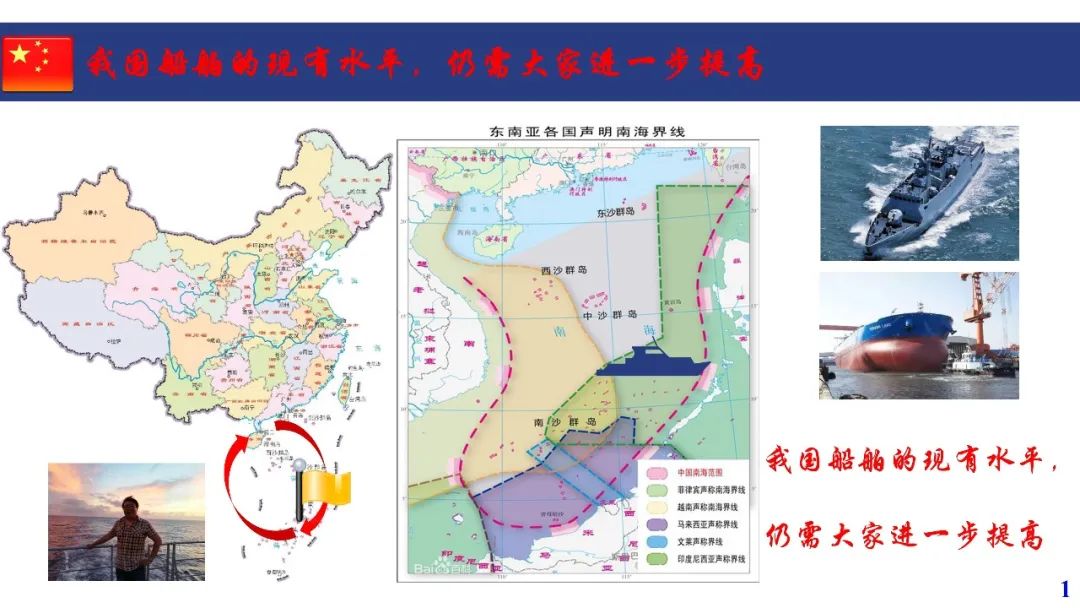

针对这一现象,邓锐老师建议教师在教学过程中以自己的亲身经历作为实际案例,将学生带入其中,再结合国家的发展需求为背景,既可以让学生通过一些接地气的小案例走近海洋工程与技术这一学科,再由国家需求的大背景走进课程,又可以充分的融入课程思政元素,提升教学效果。例如:以《船舶与海洋工程设计原理》这门课程为例,在该课程的第一节课,邓锐老师讲述了自己在南海乘坐军用舰船驱逐国外舰船的亲身经历,将学生带入课程,再由“我国目前船舶水平仍需大家进一步提高”这一国家需求激发学生学习热情,通过淡化具体的数理手段,使学生带着激情进入课程。在后续课程中的适当时机,再通过国际上知名舰船和我国同类型舰船的比较,突出“奋发图强、海洋强国”的理念。

图1 亲身经历“接地气”带学生入课程

图2 国内外重器比拼激发学生热情

海洋工程与技术学院大部分老师都具有实际的工程经验,在很多重大工程的研发、设计、制造过程中有着丰富的亲身经历。有机的将这些经历结合到教学中来,循循善诱,便能够以国家的需求激发学生的学习兴趣和热情,增强学习信心。

二、以点带面提升能力

无论哪一个学科,都会包含一系列的课程,如果涉及到交叉学科,那所包含的课程就会更多。再考虑到每一门课程中所包含的内容,很容易让学生因为课程内容繁杂而不清楚所学内容、所学课程在知识体系中的定位,由此导致条理不清、收获有限,总是忙于应付各种考试,难以提升学以致用、活学活用的能力。

对于教学中的任何一门课程,邓锐老师建议在讲授之前要让学生清晰的了解该课程在整个知识体系中的位置,比如是为了掌握哪些内容而设置的,课程所包含的内容是为了解决哪些问题而提出的。在有可能的情况下,可以搭接相关课程,做好课程体系的顶层规划,使之相互呼应,在学生心目中形成一个有序的知识体系。如在讲授《船舶与海洋工程设计原理》这门课程的同时,邓锐老师也在承担着本科生的选修课《高性能船》和《船舶与海洋工程设计原理》实验课。通过三门课程的有机融合、相互渗透,可以依次让学生掌握基础知识体系、拓展前沿科技认知、夯实动手实践能力,围绕海洋工程与技术领域形成一个重基础、宽眼界、善动手的氛围。

图3 课程及内容在相关知识体系中的定位

图4 串联试验课程提高学生综合能力

做好课程体系、知识体系的合理顶层规划,让学生先从顶层俯视整个系统,才能找到相关知识的定位,进而才能聚焦学好一门课程。而任何一门课程,都可以成为整个体系中的一个亮点,从而起到以点带面的作用,进而提升学生的综合能力。

三、前沿技术孕育动力

在学生心目中,海洋工程与技术这一学科方向所研究的都是一些“傻、大、粗、笨”的对象,是否拥有这些大型海洋结构物对于行业和国家的影响是举足轻重的,但是一旦拥有之后其技术性能的提高却并非十分迫切。因此,这一心态导致学生对于相关内容的学习动力不足,对于前沿内容的探索也不积极,仅仅期望掌握书本上有限的知识内容。

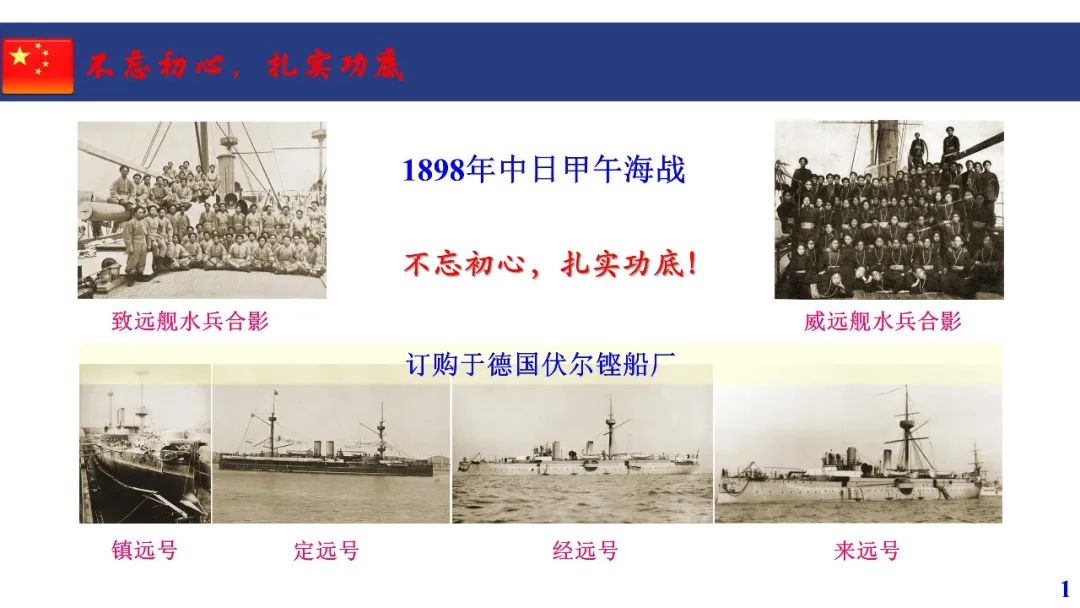

在授课过程中,针对这一现象,邓锐老师建议借助大落差的对比来凸显科学技术水平在海洋工程结构物上、乃至行业和国家命运上的重要影响。前沿技术的力量看似只体现在一条船、一座海洋平台上,其实不然,由于一类海工结构物技术水平的落后而导致国家、民族的命运受到影响的案例,在历史上比比皆是。邓锐老师以中日甲午海战为例,通过让学生了解当时的舰船水平,结合战争的结局,适时融入课程思政元素,深刻的说明了落后就得挨打、技术决定存亡的事实。在后续课程中又进一步以我国高性能舰船的“今日风采”给学生带来震撼,前后呼应强调海洋工程与技术这一学科离不开前沿科技,激励学生为追逐前沿科技的力量而努力学习。

图5 中日甲午海战体现科技决定存亡

图6 我国舰船的“今日风采”

总结历史和现在,以科技力量的强弱和国家命运的兴衰作为切入点,以大落差的科学技术对比作为案例,才能激励学生立足于整个知识体系之上,充满动力的去追逐新技术、新高度,从而推动学科和行业的前进。

通过以上三个方面,让学生了解到当前国家和行业的需求,引导他们有兴趣、有热情的去学习;再让学生了解整体的知识体系、所学课程和内容的定位及作用,有系统的去学习;最后让学生了解前沿技术,知道不足之处和前进目标,有动力的去学习。邓锐老师真诚地与每位老师共勉:有一分热就发一分光,期望通过每一份付出和投入,为行业、为国家不断打造顶用之才!