工作单位:海洋工程与技术学院

专业资格:教授、博士生导师

电子邮箱:mayong3@mail.sysu.edu.cn

研究方向:船海流固耦合与资源开发技术

招生专业:力学;船舶与海洋结构物设计制造

个人详细信息介绍

男,中共党员,工学博士,博士后。中山大学海洋工程与技术学院教授、博士生导师,南方海洋实验室(珠海)创新团队负责人、首席科学家,中国人民解放军军事科学院兼职博士生导师。担任中国可再生能源学会海洋能专委会委员,中国海洋学会海洋技术装备专委会委员,教育部学位论文中心评审专家,中国海洋工程科学技术奖网评和会评专家,中国海洋工程咨询协会海洋可再生能源项目评审专家、海洋事务创新活动评审专家、海域海岛使用评审专家,国家自然科学基金同行评议专家,中国博士后科学基金评审专家,教育部优秀创新创业导师库入库导师,福建省海洋能高校重点实验室学术委员会委员,广东省高端人才项目评审专家,广东省农业专家库入库专家,广东省海岛海域评审专家,《可再生能源》、《中国舰船研究》期刊编委,《Energy》、《实验力学》、《海洋工程》等30余本期刊审稿人。近年来,作为项目负责人主持了国家自然科学基金面上项目等课题30余项,作为课题组主要成员参与完成国家重点研发计划项目、国家海洋局公益性项目等科研课题20余项;发表学术论文80余篇,其中SCI、EI收录50余篇;申请专利55项,其中,授权国际发明专利1项,授权国家发明专利28项;申请并获得软件著作权12项;获黑龙江省优秀教育科研成果二等奖2项、校级教改成果二等奖1项。指导学生参加科技竞赛,获得国家级比赛特等奖5项,一等奖11项,二、三等奖40余项,省级比赛各类奖项20余项。指导学生创新实践,获得国家级大学生创新性实验计划项目(5项)、校重大立项(30余项)、普通立项(60余项)共计90余项。获得国家级赛事优秀指导教师荣誉4项,省级赛事优秀指导教师荣誉2项。

一、主要经历

教育经历:

1999年09月-2003年07月,哈尔滨工业大学给水排水工程专业,工学学士

2004年08月-2007年04月,哈尔滨工程大学工程力学专业,工学硕士

2008年09月-2013年12月,哈尔滨工程大学流体力学专业,工学博士

工作经历:

2003年07月-2004年08月,中国石油天然气集团大庆石油化工分公司,助理工程师

2006年05月-2008年05月,哈尔滨工程大学船舶工程学院,助教

2008年06月-2016年05月,哈尔滨工程大学船舶工程学院,讲师

2014年06月-2017年06月,哈尔滨工程大学,博士后

2014年06月-至今,哈尔滨工程大学船舶工程学院,硕士生导师(船舶与海洋结构物设计制造专业)

2016年06月-2018.04,哈尔滨工程大学船舶工程学院,副教授

2017年06月-至今,哈尔滨工程大学船舶工程学院,硕士生导师(力学专业)

2017年06月-至今,哈尔滨工程大学船舶工程学院,博士生导师(船舶与海洋结构物设计制造专业)

2018年04月-至今,中山大学海洋工程与技术学院,“百人计划”副教授

2017年06月-至今,中山大学海洋工程与技术学院,博士生导师、硕士生导师(海洋装备力学)

2018年08月-2019年04月,中山大学海洋工程与技术学院,院长助理

2019年04月-2020年06月,中山大学海洋工程与技术学院,副院长

2019年07月-至今,南方海洋实验室(珠海),创新团队负责人/首席科学家

2021年02月-至今,中山大学海洋工程与技术学院,教授

二、主要社会兼职

南方海洋实验室(珠海)创新团队负责人/首席科学家

[1] 中国可再生能源学会海洋能专委会委员

[2] 中国海洋学会海洋技术装备专委会委员

[3] 教育部学位论文中心评审专家

[4] 中国人民解放军军事科学院兼职博士生导师

[5] 哈尔滨工程大学博士生导师

[6] 中国海洋工程科学技术奖网评和会评专家

[7] 中国海洋工程咨询协会海洋可再生能源项目评审专家

[8] 中国海洋工程咨询协会海洋事务创新活动评审专家

[9] 国家自然科学基金同行评议专家

[10]中国博士后科学基金评审专家

[11]教育部优秀创新创业导师库入库导师

[12]福建省海洋能高校重点实验室学术委员会委员

[13]广东省高端人才项目评审专家

[14]广东省海岛海域使用评审专家

[15]广东省农业专家库入库专家

[16]《可再生能源》期刊编委

[17]《中国舰船研究》期刊编委

[18]《Energy》、《Ocean Energy》、《华中科技大学学报》(工学版)、《哈尔滨工程大学学报》、《天津大学学报》、《应用力学学报》、《实验力学》、《海洋工程》、《船舶工程》、《科技导报》、《可再生能源》、《海洋技术学报》等20余本期刊审稿人

三、主要研究方向

[1] 海上新能源装备与技术

[2]浮体水动力性能预报

[3]流体力学测试技术

特色研究包括:海上浮式风电装置研究、摩擦纳米发电机研究、海洋智能牧场装置研究、海上综合能源保障平台研究等。

根据研究方向和具体论文工作,学生毕业后可从事海洋平台设计、海洋工程系泊设计、水轮机械设计、风力发电装置设计、潮流能利用研究、波浪能利用研究、风能利用研究、计算流体力学及相关设计与研究方面的管理工作。

四、招生专业和数量

每年招收海洋装备力学专业博士研究生2-3名,硕士研究生1-2名。

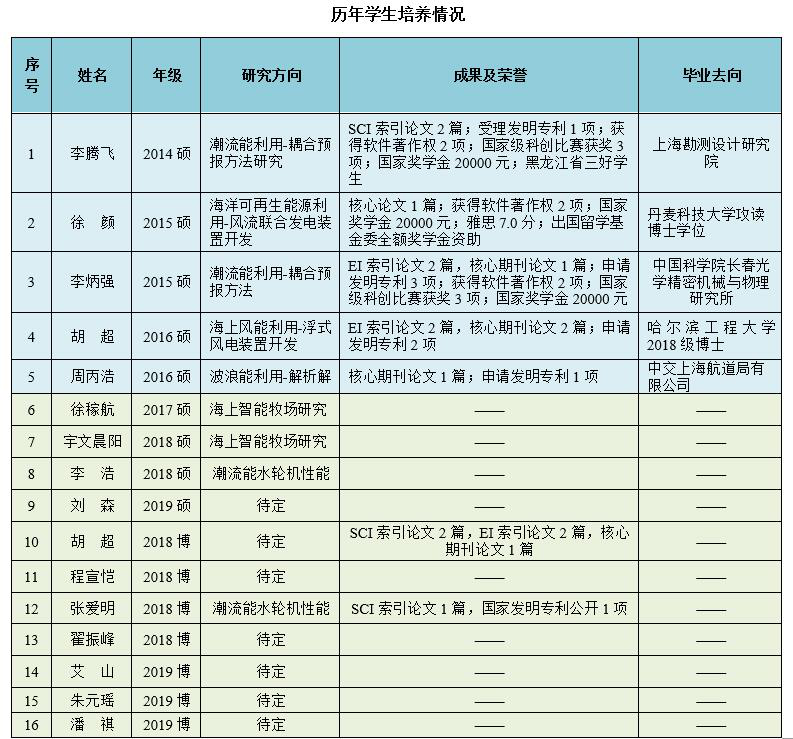

五、指导学生及其毕业去向

六、主要荣誉

[1] 第二届中国海洋工程设计大赛优秀指导教师

[2] 第四届全国“TRIZ”杯大学生创新设计大赛优秀指导教师

[3] 第二届全国“TRIZ”杯大学生创新设计大赛优秀指导教师

[4] 第七届高等学校信息技术创新与实践大赛优秀指导教师

[5] 黑龙江省第二届“TRIZ”杯大学生创新设计大赛优秀指导教师

[6] 建党95周年哈尔滨工程大学优秀共产党员

七、主要奖励

[1] 2012年度哈尔滨市自然科学技术学术成果优秀奖

[2] 2012年黑龙江省高等教育学会优秀教育科研成果二等奖

[3] 2011-2012年度黑龙江省自然科学技术学术成果二等奖

八、主要教学经历

1. 本科课程

[1] 海洋能及装备设计原理

[2] 浮体静力学与动稳性理论

[3] 船舶与海洋工程水动力学实验

[4] 船舶耐波性实验室

[5] 船舶阻力实验

[6] 流体力学

2.硕士课程

[1] 流体力学测试技术

[2] 海洋可再生能源利用技术

3.博士课程

海洋工程装备设计原理

九、主要研究课题

[1] 2016.09-2019.09,黑龙江省教育科学规划课题,基层学术组织构架下大学生技创新体系构建研究与实践,在研,主持。

[2] 2013.01-2014.12,校实验教学改革和实验技术研究项目,SYJG20130101,静力学实验系统开发研究,已结题,主持。

[3] 2012.01-2014.12,校教育教学改革项目,JG2011Y801,《新能源概论》课程及配套多媒体课件建设研究,已结题,主持。

[4] 2012.01-2012.12,校实验教学改革和实验技术研究项目,SYJG20120101,海洋能利用创新实验平台开发研究,已结题,主持。

[5] 2011.01-2011.12,校实验教学改革和实验技术研究项目,SYJG20110101,舶与海洋工程专业实验室档案建设与管理研究,已结题,主持。

[6] 2010.01-2010.12,校实验教学改革和实验技术研究项目,SYJG20100102,船模重量、重心及转动惯量测量方法研究与测量装置改进,已结题,主持。

[7] 2006.08-2008.12,校实验教学改革和实验技术研究项目,SYJ06002,水池造波系统造波原理研究,已结题,主持

十、主要承担项目

[1] 2021.01-2024.12,国家自然科学基金面上项目,52071348,58万,主持

[2] 2020.01-2021.12,广东省海洋与渔业厅促进经济高质量发展重点项目,150/1000万,GDOE[2020]026,主持(中大)

[3] 2019.07-2020.07,企业委托横向课题,71010002,40万,主持

[4] 2019.01-2021.12,南方海洋实验室(珠海)创新研究项目,1175万,主持

[5] 2019.01-2020.12,广东省海洋与渔业厅促进经济高质量发展一般项目,50/500万,GDOE[2019]043,主持(中大)。

[6] 2019.01-2020.12,中央高校基本科研业务费青年教师重点培育项目,19lgzd14,30万,主持

[7] 2019.01-2020.12,海洋工程国家重点实验室开放基金项目,1815,8万,主持

[8] 2018.10-2020.10,中山大学百人计划人才引进科研启动金,80万,主持

[9] 2018.01-2021.12,国家自然科学基金面上项目,51779062,60万,主持

[10]2017.01-2019.06,中央高校基本科研业务费(面向国家重大需求培育计划),HEUCFP201714,60万元,主持

[11]2016.03-2019.12,国家海洋局海洋可再生能源专项资金资助项目,GHME2010CY01,150万,主持

[12]2016.07-2019.07,黑龙江省自然科学基金项目,JJ2016ZR1254,5万,主持

[13]2014.06-2016.12,哈尔滨市科技创新人才研究专项资金资助项目,RC2014QN001008,6万,主持

[14]2015.06-2017.06,中国博士后科学基金特别资助项目,2015T80330,15万,主持

[15]2014.01-2016.12,国家自然科学基金青年项目,51309069,25万,主持

十一、主要发明专利及软著

[1] 第一发明人,船模重量、重心及转动惯量测量与调节装置, ZL201010191378.6

[2] 第一发明人,一种规则波生成研究和教学用水槽,ZL201010101913.4

[3] 第一发明人,船模拖曳水池拖车轨道清洁装置,ZL201010173076.6

[4] 第一发明人,一种船模拖曳水池水面清洁装置,ZL201010555374.1

[5] 第一发明人,一种座底式潮流发电装置,ZL201010555705.1

[6] 第一发明人,一种三体船模型试验调节架,ZL201010032428.6

[7] 第一发明人,一种船模拖曳水池消波装置,ZL201110151839.1

[8] 第一发明人,一种半潜式潮流发电装置,ZL201210126131.5

[9] 第一发明人,一种船模静力学实验装置,ZL201210532878.0

[10]第一发明人,一种浮筒式潮流能发电装置,ZL201310169274.9

[11]第一发明人,一种组合式锚链系统,ZL201410691344.1

[12]第一发明人, 门形潮流能发电装置载体及座底式潮流能发电装置,国际发明专利(韩国和中国已授权),PCT/CN2014/001076

[13]第一发明人,一种二维度波浪能发电装置,ZL201710315281.3

[14]第一发明人,一种流水发电装置,ZL201710608132.6

[15]第一发明人,一种水平轴潮流能水轮机水动力性能试验平台及测试方法,ZL201710810447.9

[16]第一发明人,纵摇浮子式波浪能发电装置,2018114279507.

[17]第二发明人,缆拖式船模阻力试验装置,ZL201310000881.2

[18]第二发明人,一种垂直轴漂浮式潮流能发电装置,ZL201310201450.2

[19]第二发明人,一种垂直轴潮流发电机的叶轮装置,ZL201010101286.4

[20]第二发明人,一种垂直轴潮流发电装置,ZL201010556240.1

[21]第二发明人,深海载人潜水器舱口盖锁紧装置,ZL201410083776.4

[22]第三发明人,水中粒子投放装置,ZL2013100009316.2

[23]第三发明人,一种高速船节能减阻及航态自动优化控制装置,ZL201510224017.X

[24]第三发明人,一种Π型悬臂式垂直轴潮流水轮机,ZL201711078287.X.

[25]第四发明人,涡激振动与升力混合动力型水流发电装置, ZL201210453394.

[26]第四发明人,一种水平轴潮流发电水轮机的导流装置,ZL201010511923.5

[27]第一发明人,H型垂直轴轮机性能计算软件,2014SR217755

[28]第一发明人,竖轴潮流能水轮机附加质量和阻尼系数计算软件,2015SR290799

[29]第一发明人,圆柱型波能转换装置水动力及发电性能计算软件,2015SR064014

[30]第一发明人,单点系泊系统水动力性能分析软件,2015SR288818

[31]第一发明人,船模重量、重心及转动惯量测量装置数据计算软件,2015SR125318

[32]第一发明人,混凝土的点强度安全系数计算软件,2014SR138947

[33]第一发明人,漂浮式海洋能装置耦合运动计算软件,2016SR157532

[34]第一发明人,振荡双浮体波能装置动态分析软件,2016SR385107

[35]第一发明人,系泊系统动态分析软件,2016SR385822

[36]第一发明人,系泊浮式平台耦合动态分析软件,2016SR385386

[37]第二发明人,Wigley船型型线生成软件,2015SR073260

十二、主要学术论文

[1] 第一作者,Hydrodynamics and Wake Flow Analysis of a Pi-Type Vertical Axis Twin-Rotor Tidal Current Turbine in Surge Motion, Ocean Engineering,2021.Top SCI

[2] 通讯作者(第三),Experimental and Numerical Study of Separation Characteristics in Gas-Liquid Cylindrical Cyclone, Chemical Engineering Science,2020.Top SCI

[3] 第一作者,Motion Simulation and Performance Analysis of Two-Body Floating Point Absorber Wave Energy Converter, Renewable Energy, 2020. Top SCI

[4] 第一作者,Hydrodynamic Performance of a Pitching Float Wave Energy Converter, Energies,2020.SCI

[5] 通讯作者(第二),Array Arrangement on Vertical Axis Tidal Current Turbine Using Free Vortex Model, Journal of Coastal Research,2020.SCI

[6] 通讯作者(第二),Coupled Motion Prediction of a Floating Tidal Current Power Station with Vertical Axis Twin-Rotor Turbine, Journal of Coastal Research ,2020.SCI

[7] 第一作者,Investigation on Optimization Design of Onshore Wind Turbine Blades based on Particle Swarm Optimization, Energies,2019.SCI

[8] 第一作者,Research on Hydrodynamic Performance of Vertical Axis Current Turbine with Forced Oscillation. Energies, 2018.SCI

[9] 第一作者,Hydrodynamic Performance of the Vertical Axis Twin-Rotor Tidal Current Turbine,Water,2018.SCI

[10] 通讯作者(第二),Experiment Investigation on the Hydrodynamic Performance of a Wave Energy Converter, China Ocean Engineering, 2017.SCI

[11] 第一作者,Research on Coupling Prediction of Mooring Line Tension and Motion Response of Vertical Axis Floating Tidal Energy Converter, Journal of Coastal Research(SI73),2016.SCI

[12] 第一作者,Optimization of Blade Motion of Vertical Axis Turbine, China Ocean Engineering, 2016.SCI

[13] 第一作者,Experiment Study on Hydrodynamic Characteristics of Vertical Axis Floating Tidal Current Energy Converter, China Ocean Engineering, 2016.SCI

[14] 通讯作者(第二),3-D Simulation of Vertical-Axial Tidal Current Turbine, Polish Maritime Research, 2016.SCI

[15] 第一作者,Π型竖轴双转子水轮机纵荡水动力特性研究,哈尔滨工程大学学报,2018.EI

[16] 通讯作者(第三),Spar式风力机平台设计及水动力影响因素分析,哈尔滨工程大学学报,2015.EI

[17] 通讯作者(第三),潮流能水平轴叶轮纵摇运动水动力分析,哈尔滨工程大学学报,2015.EI

[18] 通讯作者(第三),A Combination Mooring System and Mooring Characteristics Study, Journal of Ship Mechanics,2016.EI

[19] 通讯作者(第四),二维垂直轴水轮机强迫振荡水动力性能分析,哈尔滨工程大学学报,2015.EI

[20] 第一作者,漂浮式潮流能发电装置振动与波浪响应试验研究,振动与冲击,2013.EI

[21] 第一作者,船模重量、重心及转动惯量测量系统设计,哈尔滨工程大学学报,2011.EI

[22] 第一作者,漂浮式潮流能发电装置水动力特性试验研究,华中科技大学学报(自然科学版),2012.EI

[23] 第一作者,漂浮式潮流能发电装置衰减特性及不规则波试验研究,力学学报,2013.EI

[24] 第一作者,三筒型漂浮式风-流发电装置设计与载体强度分析,船舶工程,2016.

[25] 第一作者,竖轴水轮机式潮流能发电装置开发现状与发展趋势,科技导报,2012.

[26] 第一作者,波浪生成研究与教学用水槽系统设计,船海工程,2012.

[27] 第一作者,漂浮式海洋能平台运动响应耦合预报研究,舰船科学技术,2017.

[28] 通讯作者(第二),座底式水平轴潮流能电站载体设计及性能分析,科技导报,2013.